2003/02/23

考察編

しかし、私もあれから成長し、様々な知識を得たのでした。

さらに次々に協力者も現れ、データもたまっています。

そんなわけで、このHP初めての

他人の作業によるレポートです。

注意!!

以下の情報は私が集めたものではありませんが、

情報提供者の方はHPへの掲載を許可してくれました。

しかし、その手間はかなりのものであると予想されます。

これを参考にして各自アルマイトに挑戦するのは

非常にいいことだと思いますが、

こういった先人達の努力を忘れないように(^^;)

現在までにわかっていることをまとめます。

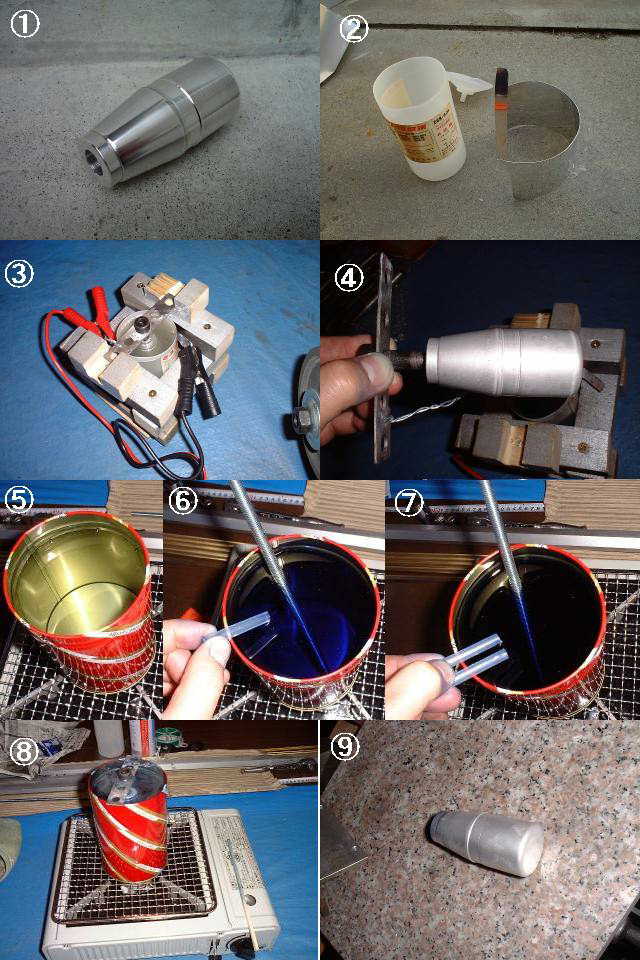

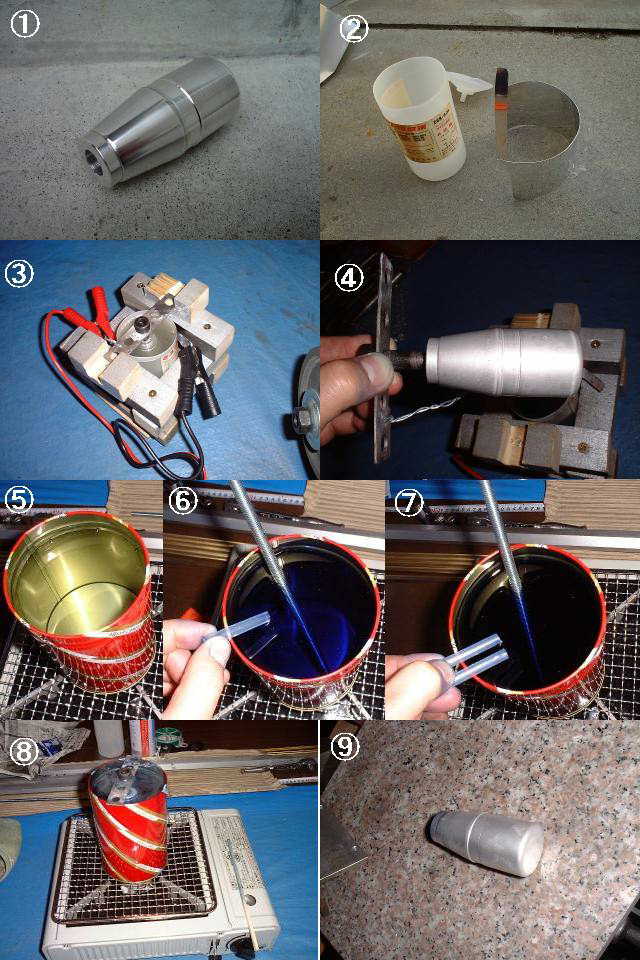

アルマイト処理装置を自作

表面の艶を恒久的に維持する為、アルマイト処理を考える。

アルマイト処理とは、電解液中でアルミニウムを陽極として電気分解し、

その表面に陽極化酸化被膜を生成させて防蝕、

耐磨耗性を飛躍的に向上させるもの。

その効果は、青棒によるクロム酸被膜など足元にも及ばない。

一般の工業的には硫酸法が用いられて、

電圧は直流10〜20V、電流密度は100〜150A/㎡で行われている。

つまり電流には、車のバッテリーが利用可能。

電解液も硫酸10〜30%(重量/容量)でバッテリー用電解液を

利用しない手はない。その行程は大別すると

①脱脂 ②陽極酸化 ③封孔処理の3行程からなる。

まず脱脂を行い、物はバフ掛け等の際についた油脂で表面が覆われてるので、

ガソリンやシンナーを含ませたきれいな布でしっかりとぬぐい取る。

この時、手の皮脂を残さないよう注意。次に陽極酸化を図のように始める。

ポリバケツは、5リットル位の容量のものを用意する。

電解による発熱の温度変化を少なくする為、

できれば容量は大きい方がベター。

電解液は希硫酸を使用するがバッテリーの電解液(新品)を利用する。

これを2リットル用意しバケツに入れる。

この時あらかじめアルミ箔を0.2グラム溶かし込んでおく。

これは物の耐候性の効果を上げる為。

そして2リットルの水道水で希釈する。電解液の取扱いは、

容器に書いてある注意を必ず順守する。

次にマイナス極に使う陽極板は材料のもつ表面積の1/2以上の

表面積をもつアルミニウム板を用いる。

物を吊るす針金はちゃんと導通するようアルマイト処理していない

アルミのものを使用。 針金との接点はしっかりかしめる。

金魚用エアポンプは電解液を撹拌する為に使用。

物の表面温度が非常に高くなるので撹拌が必要。

ポンプの出す泡が物に当たるようセット。

氷はビニール袋に入れて用意しておく。

温度が高くなると氷を電解液の中に入れ、下がると引き上げる。

温度計は設定温度を計る為に使用。

温度は15℃に設定。電解中に温度が変動しないようにさせる。

電源は車のバッテリーからブースターケーブルを介して取る。

これで設置は完了。

この装置をバッテリーにつなぐとマイナス極板から細かい泡がたって

若干の異臭が鼻をつく。

そのまま温度計を見ながら設定温度の15℃±2℃以内に収まるよう

氷を出し入れする。

エアポンプの出す泡により物周辺の電解液が

よく撹拌するようにする。

この状態で1時間電解を続けると、少なくとも10ミクロンの

酸化被膜が生成される。

バッテリーよりケーブルを外し物を電解液から引き上げ、

良く洗浄する。この時、物に指1本触れないようにする。

陽極酸化後の被膜表面は多孔質で吸着性があるので

汚染されやすいからである。

(青や赤などのカラーアルマイトは、この孔に色素を封入したもの)。

その微細孔を封じるのが次の封孔処理で

今回は水和封孔という手法を行う。

鍋に湯を沸かし沸騰した状態で物をその中に

吊しながら15分間煮込む。 こうしてアルマイト処理が完成。

アルマイト処理の最大ポイントは温度管理!

このほかに

鯛富士印の染料はスタンダード色で1K当たり1万〜2万円前後

封孔処理は水道水はタブーという情報

精製水などのイオン交換したものがよい

高校の理科の実験でやったことのある方法が、

1.染色するアルミの油汚れなどをしっかり洗う

2.水酸化ナトリウム溶液(要はアルカリ溶液)に浸し

酸化皮膜を除去する

3.しっかり水洗する

4.硫酸溶液中で電解

5.水洗

6.着色したお湯に浸す

6の工程で着色と封孔を同時に行っていると考えられますので

40度程度から沸騰するまで煮込んでやると良いのではないでしょうか?

インクの量ですが大量にぶち込んだ覚えはないので、適当でよいと思います。

さらに、本物の業者さんからの情報

アルマイトの一般的工程は次の様になります。

1)脱脂等の前処理

2)アルマイト処理(硫酸電解液)

3)着色処理(60℃前後水溶液)

4)封孔処理(酢酸ニッケル系封孔剤沸騰水)

5)最終水洗後、乾燥

大きく分けて以上の5段階で最終製品となります。

3)の着色処理において、当社のアルマイト用染料各色をご使用して頂きます。

さらにさらに、鋳造アルミにアルマイトがうまくのらない件については・・・

鋳物は一般の材料に比べて添加元素量が多いからです。

したがって、これら添加元素の組織上の問題からくる

アルマイト時における挙動の不均一が第一の理由。

分かり易く言うとアルミ以外の不純物が多く、

アルマイト時にそれらの不純物が邪魔をするって事ですね。

次に製造方法の問題があります。

鋳物は溶かされその溶湯は型に流され、乱流となって充填し、

急冷されます。 したがって溶湯の冷え方が不均一な為、

組織的にも不均一になります。 その不均一の組織はアルマイト時

に湯流れ模様、湯じわとなって顕著に現れます。

さらにアルマイトをかけると色は灰色に発色し、

とても色の染められる状態ではなくなります。

ですから、黒く染める以外はお薦めできません。

そんなわけで、鋳造にアルマイトはのらないわけでなく

綺麗にいかないだけだそうです。

これで、うちの鋳造シフトノブにアルマイトが

比較的綺麗にのった理由がわかりました。

ここまでの膨大なデータを使用して、アルマイトに挑戦した

「男」のレポートを紹介したいと思います。

原付用バッテリーにいれる電解液(310cc希硫酸17%)をそのまま使用

アルミを沈め50分程12V 4A で電気処理。

温度は50℃位までどんどん上がって しまう

だめもとで次の行程の封孔処理

ダイソー で購入した青インク(万年筆用)を水と混合させ30分程煮込む

濃紺色だった沸騰水はなぜか色素だけがどんどん抜けていく

当然のごとく物はヤスリを入れたらゴリッ と入ってしまいました

と、いうことです。

つまり、アルマイトすらものっていません。

方法自体は間違っていないと思うので、

考えられる原因として・・・

希硫酸が濃すぎる

温度が高すぎる

この2点になります。

まさか、これだけ細かいことでアルマイトが全くのらないという

大失敗になるとは思いませんでした。

よくずぼらな私が初挑戦で成功したものです。

そんなわけで、上記の失敗を踏まえ

再チャレンジした模様がこちら。

水道水は塩素やトリハロメタン等を除去した浄水機で

こした水を使用したようです。

結果は、紅茶は成功。

ダイソーインクは微妙な失敗となりました。

高校実験と違い、60℃での着色工程をせず

封孔と着色を同時にしたのが、色が取れる原因かもしれません。

なんにせよ、私の行ったアルマイトより一歩前進したことは

間違いなさそうです。

紅茶ももっと濃い状態にしないと色がわかりにくいようです。

封孔前に筆などで直接色を擦り込んでもいいやもしれません。

さて、次は私の番です。

9ヶ月ぶりのアルマイトは成功しますかどうか・・・